今回は、過去完了形について説明します。

過去完了形の基本のイメージから、使い方、過去形や現在完了形との比較などについてお話しします。

では、早速始めましょう。

英語の過去完了形とは

過去完了形の作り方

まずは、過去完了形の形から確認していきましょう。

過去完了形は「had+過去分詞」という形で表されます。

過去分詞というのは、動詞の変形した形の1つです。

たとえばuseなら、use-used-usedと、原形、過去形、過去分詞形と変化します。

基本的には語尾に「ed」をつけた形が過去分詞ですね。

ですが、たとえばstudyならyをiに変えてedになりますし、eatならate、eatenと変化するように、不規則動詞と言われる特殊な変化をする動詞もあります。

では、過去完了形の文の例として、

The movie had already started when we arrived. 私たちが到着したとき、その映画はもう始まっていた。

という文を見てみましょう。

間にalreadyという言葉が挟まっていますが、had+started(startの過去分詞)になっていますね。

このような文を過去完了形と言います。

基本のイメージ

では、過去完了形の基本のイメージについて見ていきましょう。

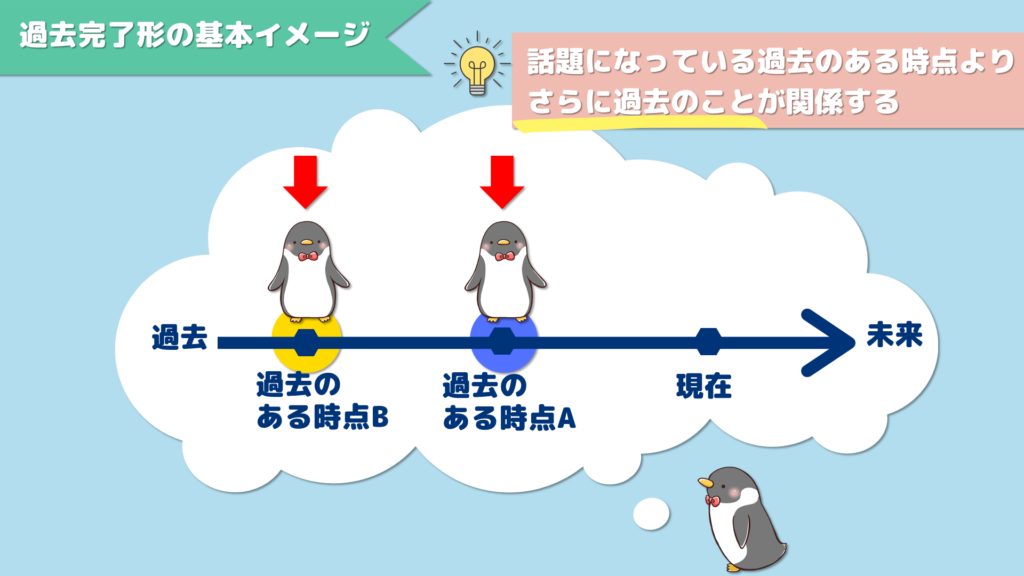

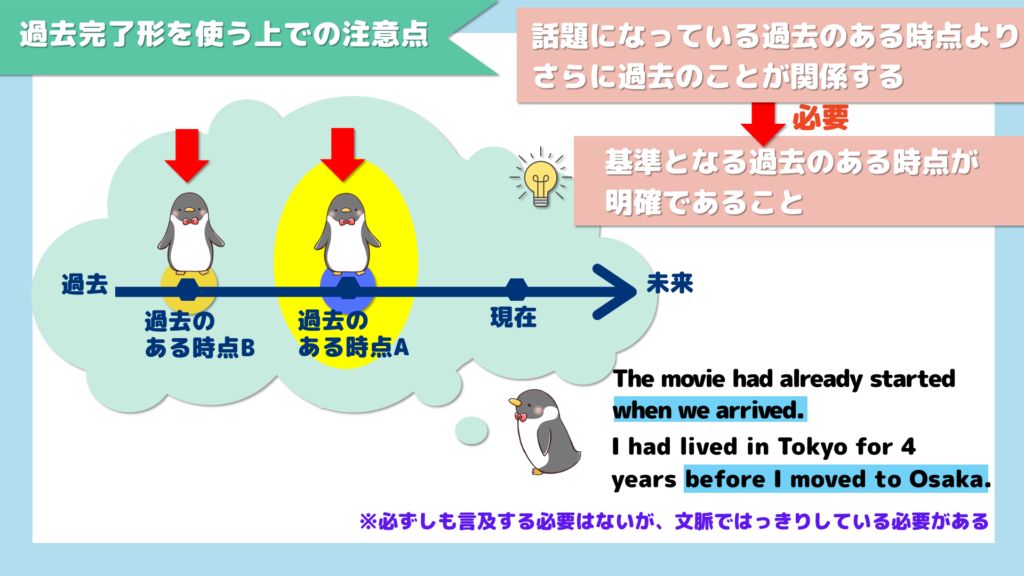

過去完了形が使われるときの基本は、

話題になっている過去のある時点よりさらに過去のことが関係するとき

です。

どういうことか説明しますね。

過去から未来の時の流れを線で表すとしましょう。現在はここです。(画像参照)

今、過去のある時点Aについての話をしているとしましょう。

すると、話の関係上、もっと過去のことに触れる必要がでてきました。

過去のある時点Bです。

過去完了形を使う基本は、過去のある時点Aの話をしているときに、それよりもさらに過去のことBが関係してくるときなんですね。

このイメージを持って、過去完了形の使い方を詳しく確認していきましょう。

過去完了形の2つの重要ポイントと現在完了形・過去形との比較

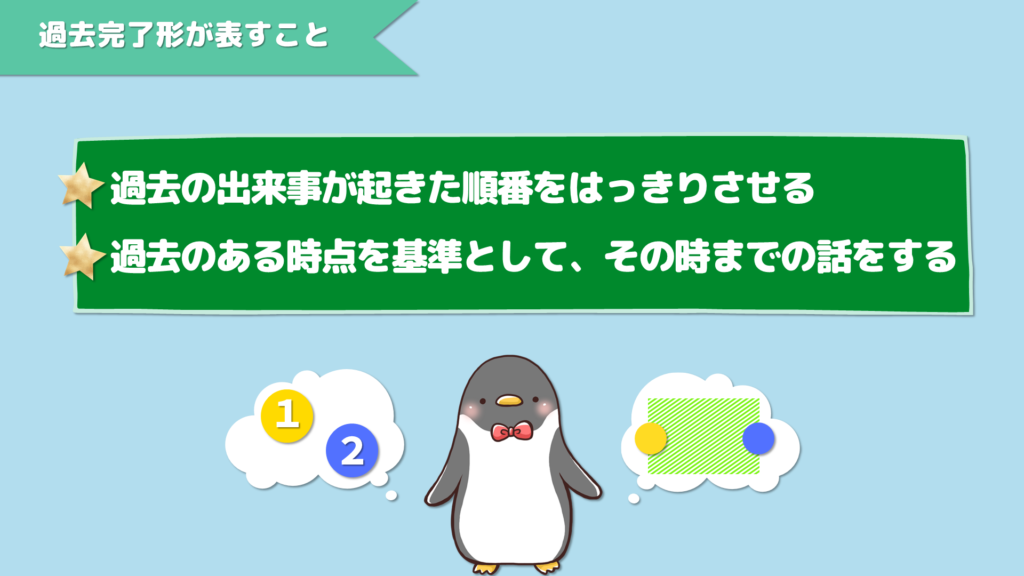

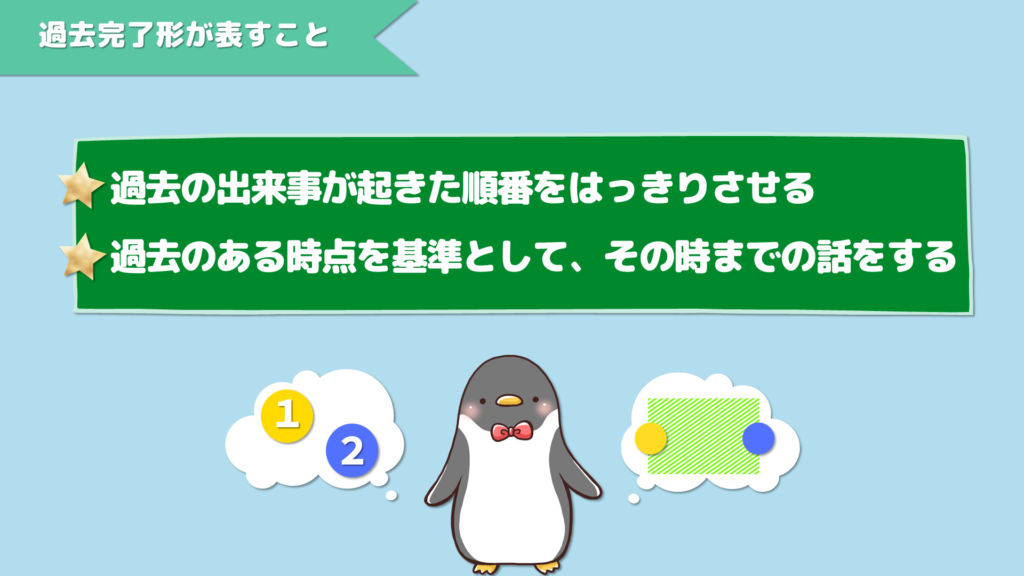

過去完了形が表すことには、2つのポイントがあります。

1つめ目のポイントは、過去の出来事が起きた順番をはっきりさせるということです。

2つ以上の過去の出来事について触れるときに、どの順番で起きたのかを明確にします。

2つ目のポイントは、過去のある時点を基準として、その時までの話をするということです。

過去のある期間、ある特定の時点までどうだったのかを表すことができます。

これからそれぞれのポイントを見ていきますが、過去完了形についてしっかりと理解するには、まず、現在完了形について理解している必要があります。

現在完了形がよく分からないという方は、以下の記事でわかりやすく説明していますので、是非そちらをご覧ください。

ではまず、1つ目のポイントから見ていきましょう。

1. 過去の出来事が起きた順番をはっきりさせる

過去の出来事が起きた順番をはっきりさせるという点です。

この過去完了形の使い方は、日本語では大過去と呼ばれることがあります。

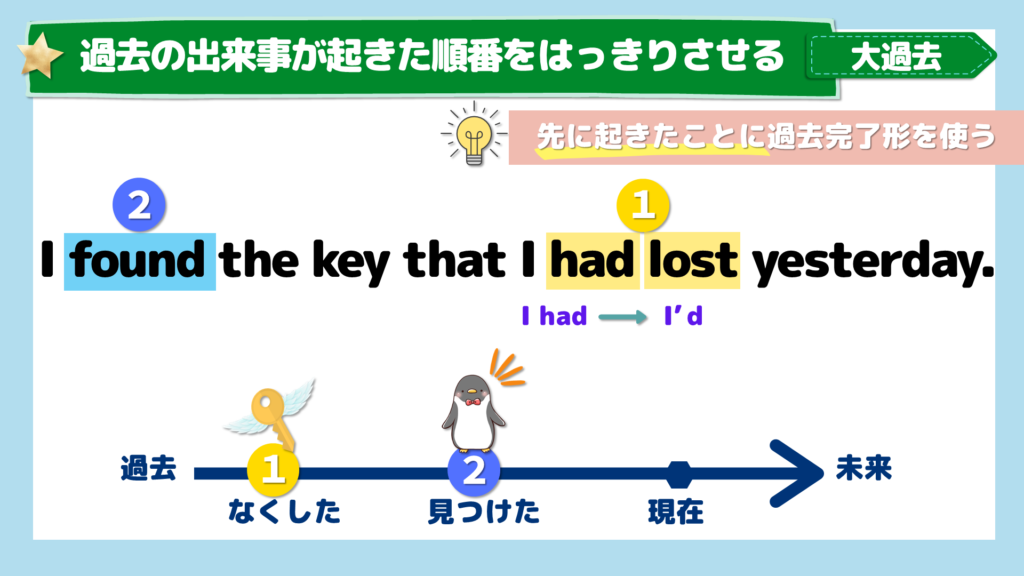

たとえば、

I found the key that I had lost yesterday.昨日なくした鍵を見つけた。

という文を見てみましょう。

この文には関係代名詞のthatが使われていますので、関係代名詞がよくわからないという方は、是非以下の関係代名詞についての記事をチェックしてみてください。

では、この文を見ていきましょう。

過去から未来の時の流れを線で表すとして、現在はここです。(画像参照)

found(みつけた)と過去形になっていますから、これは過去のある時点の話ですね。

次を見ると、had lost(なくした)と過去完了形になっています。

当然、鍵をなくしたのは、見つけた時点よりも前のことですよね。

なので、鍵をなくしたのは、さらに過去のある時点の出来事です。

起きた順番で言うと、最初に「鍵をなくした」ということが起きて、その後に「見つけた」ということが起きていますよね。

このように、先に起きたことについて過去完了形を使うことで、過去の出来事が起きた順番をはっきりさせることができます。

ちなみに、I hadはI’dと省略することが可能です。

過去形で代用できる場合

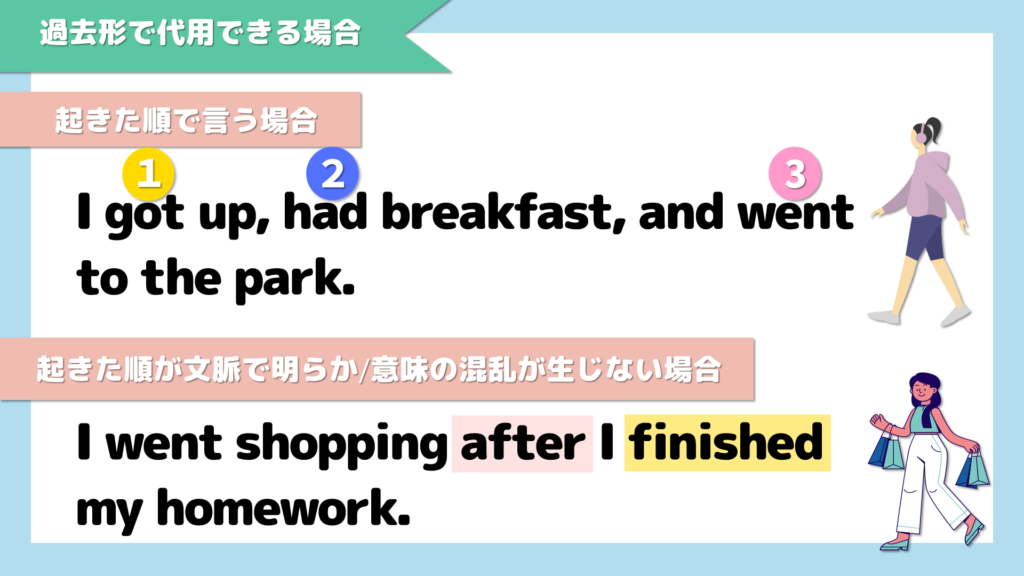

とは言え、過去完了形を使う場面をただの過去形で代用できることもあります。

たとえば、過去の出来事が起きた順番に言うときです。

I got up, had breakfast, and went to the park. 起きて、朝ごはんを食べて、公園に行った。

というように、その出来事が起こった順番に言うのであれば、過去完了形を使わずに過去形で言うことができます。

また、起きた順番が文脈から明らかなとき、あるいは過去形を使っても意味の混乱が生じない場合でも、過去形で代用することができます。

たとえば、

I went shopping after I finished my homework. 私は宿題を終えてから買い物に行った。

と言うと、「~より後に」という意味のafterが、買い物に行ったのは宿題を終えたのよりも後のこととはっきりさせています。

そのため、この場合は先に起こった方だとしても、過去完了形のかわりに過去形で言うことができます。

2. 過去のある時点を基準として、その時までの話をする

では次に、過去完了形の2つ目のポイント、「過去のある時点を基準として、その時までの話をする」を確認していきましょう。

この「過去のある時点を基準として、その時までの話をする」というのは、現在完了形が理解できていれば難しい話ではありません。

たとえば、

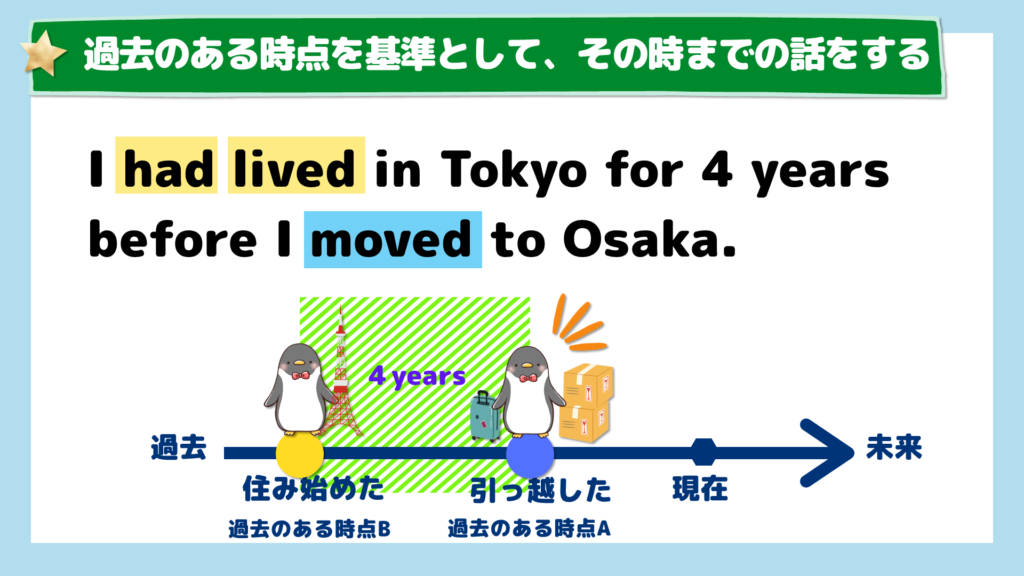

I had lived in Tokyo for 4 years before I moved to Osaka. 私は大阪に引っ越す前、4年間東京に住んでいた。

という文を見てみましょう。

過去から未来の時の流れを線で表すとして、現在はここです。(画像参照)

before I moved to Osaka(大阪に引っ越す前)とあるので、これが視点が向いている過去のある時点ですね。Aとしましょう。

そして、I had lived in Tokyo for 4 yearsという部分が過去完了形になっています。

4年間住んでいたということですが、いつから4年間なのかというと、普通に考えると住み始めてから4年間ですよね。

これが、過去のある時点Bです。

なので、東京に住み始めたときから大阪に引っ越したときまで、この過去の特定の期間が4年間だったと言っているわけです。

これは、現在完了形にもあった「継続」の意味合いを表しています。

過去完了形と現在完了形の比較

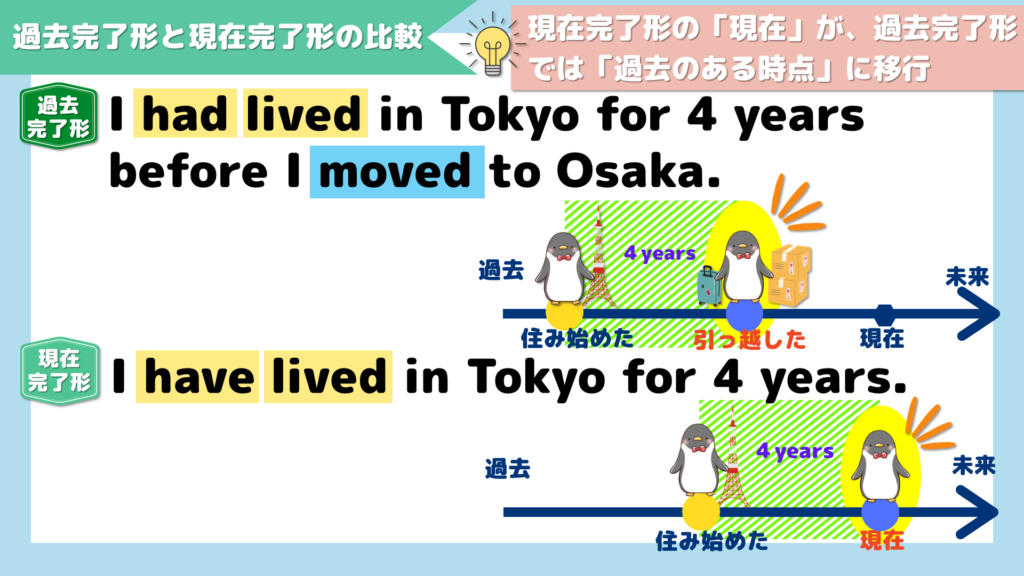

ここで、過去完了形を現在完了形と比較してみましょう。

今確認した過去完了形の文、

I had lived in Tokyo for 4 years before I moved to Osaka.

は、住み始めたときから引っ越す前までの期間が4年間だと言っていましたね。

引っ越した時点が基準となっていて、この時までどうだったのかを表していました。

では、現在完了形ではどうでしょうか。

I have lived in Tokyo for 4 years. 私は4年間東京に住んでいる。

という文です。

時の流れを表すと、現在がここです。(画像参照)

そして、現在完了形と言うぐらいですから、現在完了形で基準となるのは現在です。

なので、住み始めたときから、現在に至るこの期間が4年間だと言っているわけです。

つまり、現在完了形で基準となっている時点である「現在」が、過去完了形では「過去のある時点」に移行しているということです。

時間の枠が過去から過去なのか、過去から現在なのかが異なるだけで、時制の機能としては同じですね。

もう1つ別の例で比較してみましょう。

まず過去完了形で、

I had never seen snow until I visited Canada. 私はカナダを訪れるまで雪を見たことがなかった。

という「経験」を表す文です。

時の流れを確認すると、現在はここです。(画像参照)

until I visited Canadaとあるので、過去のある時点でカナダに行ったんですね。

そして、その時まで雪を見たことがなかったということですが、いつからの話かと言うと、始まりは生まれたときと考えるといいです。

これが2つめの過去のある時点です。

つまり、生まれたときという過去のある時点から、カナダに行くという過去のある時点まで、雪を見たことが一度もなかった、ということです。

では、現在完了形ではどうでしょうか。

I have never seen snow. 私は雪を見たことがない。

です。

時の流れを考えると、現在完了なので、基準となるのは現在です。

なので、生まれたときから現在までの期間、雪を見たことが一度もないということを言っていますね。

過去完了形と現在完了形の違いをお分かりいただけたでしょうか。

過去完了形と過去形の比較

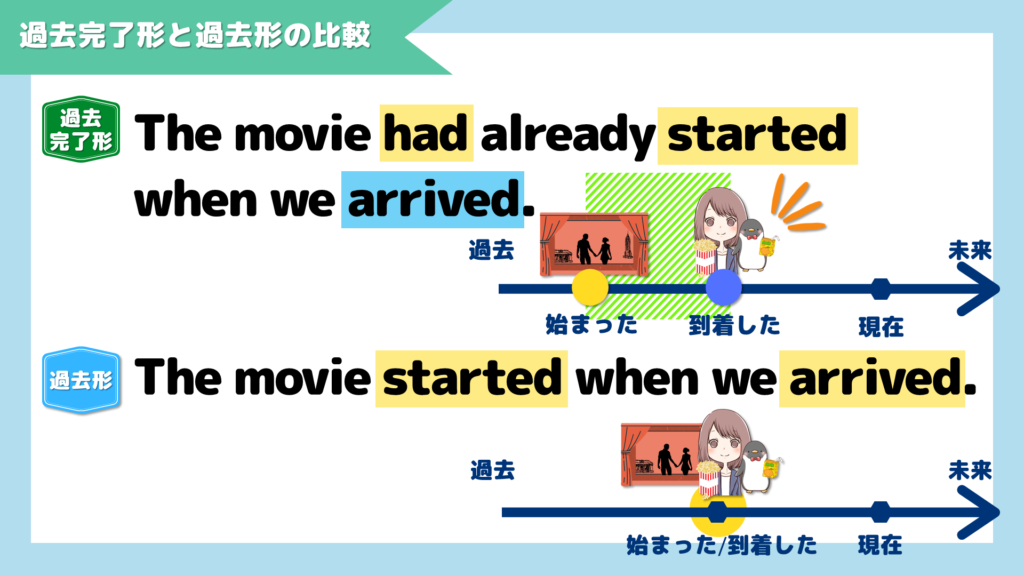

次は、過去完了形と過去形でどのような違いが出るかを比較して確認してみましょう。

たとえば、

The movie had already started when we arrived. 私たちが到着したとき、その映画はもう始まっていた。

という文を見てみましょう。

時の流れを確認すると、現在はここです。(画像参照)

when we arrived(私たちが到着したとき)と過去形になっていますから、これが今話題にしている過去の時点ですね。

そして、The movie had already started(その映画はもう始まっていた)と過去完了形になっています。

これが、もう1つの別の過去のある時点で、この時点で映画が始まったわけです。

これで2つの過去のある時点が出てきましたが、到着した時点でもう映画が始まっている状態だったということを言っていることになります。

これは、現在完了形にもあった「完了・結果」の意味合いを表しています。

ではこの文の時制を、もし両方とも過去形で言ったとしたらどうでしょうか。

The movie started when we arrived. 私たちが到着したとき映画が始まった。

ですね。

時間軸を確認すると、現在がここだとして、過去の話であるのは先ほどと同じなのですが、到着したときに始まったのですから、この2つの出来事がほぼ同時に起こったように聞こえます。

過去完了形のときと表している時が違いますね。

過去完了形の方は、話題になっている過去のある時点よりさらに過去のことが関係するときに使われるんでしたよね。

この違いが、文脈に応じて過去完了形を使う必要がある理由です。

過去完了形を使う上での注意点

最後に、過去完了形を使う上での注意点に触れておきたいと思います。

この記事の最初の方で、過去完了形の基本のイメージとして、「話題になっている過去のある時点より

さらに過去のことが関係する」ときに使われるのが過去完了形だと説明しました。

今、過去のある時点Aについての話をしているとして、話の関係上もっと過去のことBに触れたいと思ったとします。

このときに使われるのが過去完了形ですね。

これは別の言い方をすれば、

過去完了形を使うには基準となる過去のある時点が明確である必要がある

ということになります。

たとえば、先ほど確認した

The movie had already started when we arrived.

ではwhen we arrivedの部分、

I had lived in Tokyo for 4 years before I moved to Osaka.

ではbefore I moved to Tokyoと、このような過去のある時点がはっきりしていないといけないということです。

これは必ずしも言及する必要はないのですが、文脈ではっきりしている必要があります。

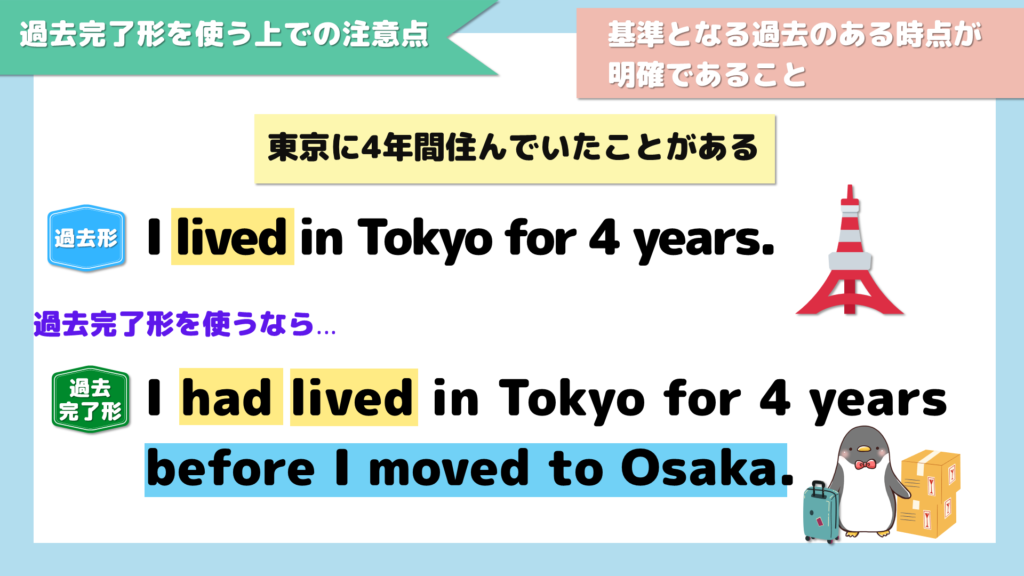

この「基準となる過去のある時点が明確であること」というのをわかりやすくするために、次の文を考えてみましょう。

過去に

東京に4年間住んでいたことがある

ということを言いたいとすると、すぐに「経験の意味が出せるから過去完了形を使うんだ」と思う方もいるかもしれませんね。

でも実際は、単に過去形で

I lived in Tokyo for 4 years.

と言われることが多いです。

もし過去完了形を使うとしたら、先ほど確認した

I had lived in Tokyo for 4 years before I moved to Osaka.

の“before I moved to Osaka.”のように、基準となる過去の時点はいつなのか、いつまでの期間の話なのかがはっきりしている必要があります。

そうでないなら、過去形を使えばいいわけですからね。

これが過去完了形を使う上での注意点ですので、覚えておいていただければと思います。

過去完了形の使い方 まとめ

- 過去完了形の作り方:had+過去分詞

- 基本イメージ:話題になっている過去のある時点よりさらに過去のことが関係するときに使う

- 過去完了形のポイント:

①過去の出来事が起きた順番をはっきりさせる

②過去のある時点を基準として、その時までの話をする - 注意点:過去完了形を使うには基準となる過去のある時点が明確である必要がある

今回は過去完了形についてお話ししました。

日本語には完了形という時制そのものはないので、苦手と感じる方は多いかと思います。

ですが、ポイントをつかめばそれほど複雑な話ではないですし、完了形がわかっていれば全体的な英語の理解力がぐっと深まるはずです。

英文を読むときや英会話などで、是非今回の記事で説明した完了形のポイントを意識してみてくださいね。

このブログおよびYouTubeチャンネルでは、主に今回のような英文法や英文読解の説明をできるだけわかりやすく行っていますので、良かったらまた見に来てくださいね。

コメント

[…] […]